氾濫をできるだけ防ぐ、減らすために、雨水を貯めたり、川の水を安全に流したりします。

Project流域治水対策

流域治水対策を行う上での支援制度について紹介します。

流域治水対策は目的ごとに大きく3つの対策に分けられます。

1 氾濫をできるだけ

防ぐ・減らす

ための対策

2 被害対象を

減少させる

ための対策

被害対象を減少させるために、リスクの低いエリアへ住まいを誘導したり、浸水範囲を減らしたりします。

3被害の軽減、

早期復旧・復興

のための対策

被害の軽減、早期復旧・復興のために、水害リスク情報を充実させたり、経済被害を最小化させるための計画を立てたりします。

江戸川、中川・綾瀬川流域に関わる関係者ごとに、取り組める流域治水対策について紹介します。

支援制度についても流域治水対策と併せて紹介していますので、ぜひご確認ください!

調べる

管理者ができること

日ごろから国や自治体は河川や下水道の管理を行っています(河川管理者・下水道管理者)。河川や下水道の管理者による治水対策は引き続きしっかり実施します。

1氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

河川管理者

堤防整備・河道掘削の加速化

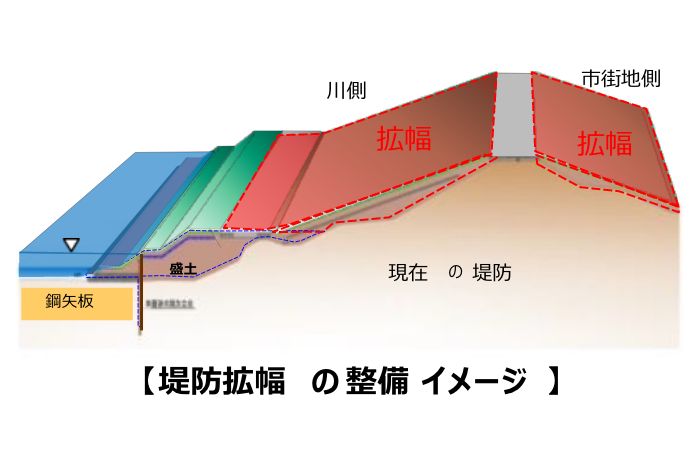

気候変動を踏まえた上で河川整備計画の整備目標を見直し、今後の洪水にも耐えられるような堤防整備・河道掘削を実施していきます。 堤防整備・河道掘削等を加速化することで、洪水氾濫に対する流域の安全度を確実に向上させます。

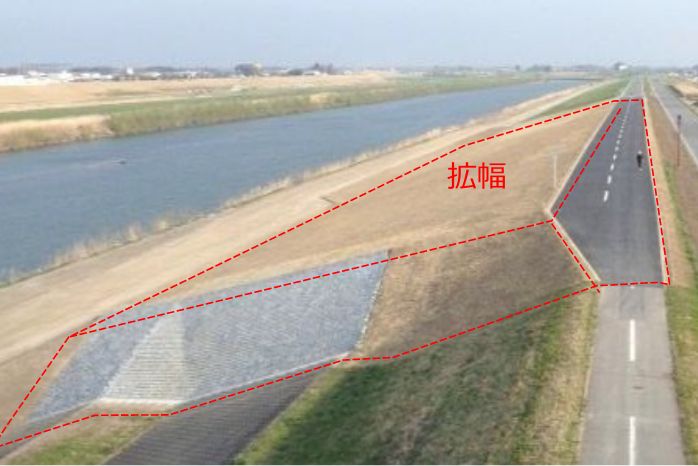

堤防整備:堤防幅が不足する箇所の拡幅整備

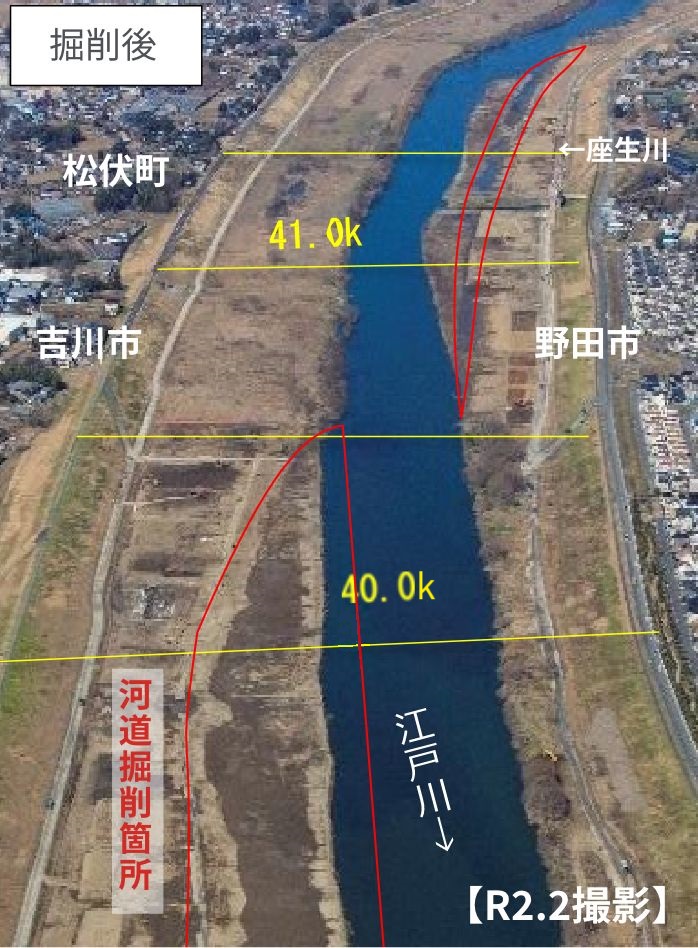

河道掘削:洪水が流れる河道断面が不足する箇所の河道掘削

下水道管理者

管渠 、排水機場、雨水貯留管など排水施設の整備

内水被害の多い地域や都市化による浸水被害が多い地域を優先的に排水施設の整備を実施していきます。

排水施設整備を加速化することで、内水氾濫に対する流域の安全度を確実に向上させます。

管渠 整備:管渠 断面をより大きいものに変更し、排水能力を強化(鎌ケ谷市)

※管渠 とは地中に埋められた水路のことです。

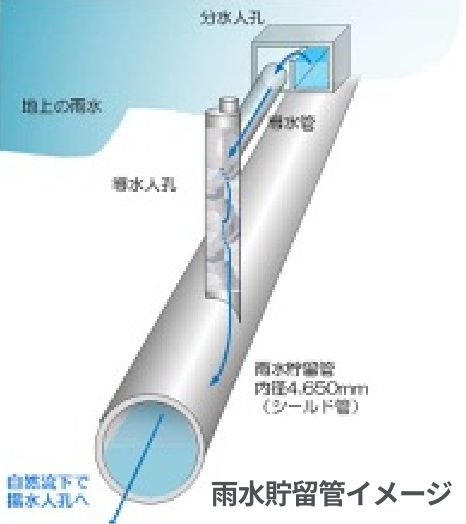

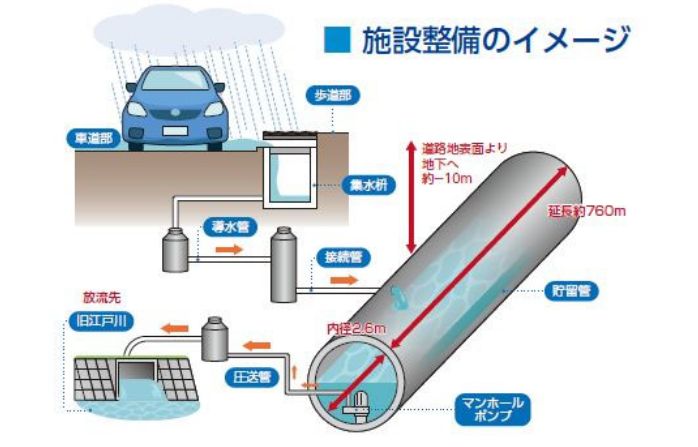

雨水貯留管整備:流出を抑制する雨水貯留管を整備(川口市)

自治体ができること

頻発する浸水被害(主に内水氾濫)に対応するためにも、自治体のみなさまの取組が重要です。ここではさまざまな取組事例を紹介するとともに、支援事業や支援制度についても紹介します。

防災・安全交付金

防災・安全交付金は、地域住民の命と暮らしを守る総合的な老朽化対策や、事前防災・減災対策の取組み、地域における総合的な生活空間の安全確保の取組みを集中的に支援するため、平成24年度補正予算において創設されました。

社会資本整備総合交付金

社会資本整備総合交付金は、国土交通省所管の地方公共団体向け個別補助金を一つの交付金に原則一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、創意工夫を生かせる総合的な交付金として平成22年度に創設されました。

1氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

調整池の整備

河川への流出抑制、市街地等の浸水防止など、氾濫や内水による浸水被害の軽減に向けて、施設整備や流出抑制対策のルール化を実施しています。

開発調整池(松伏調整池)

雨水貯留浸透施設の整備(下水道)

河川改修や下水道整備によって雨水を排除することに加え、雨水を貯留・浸透させ流出時間を遅らせる取組を実施しています。

下水道(雨水)による貯留管の施設整備のイメージ(浦安市)

排水施設の整備(鎌ヶ谷市)

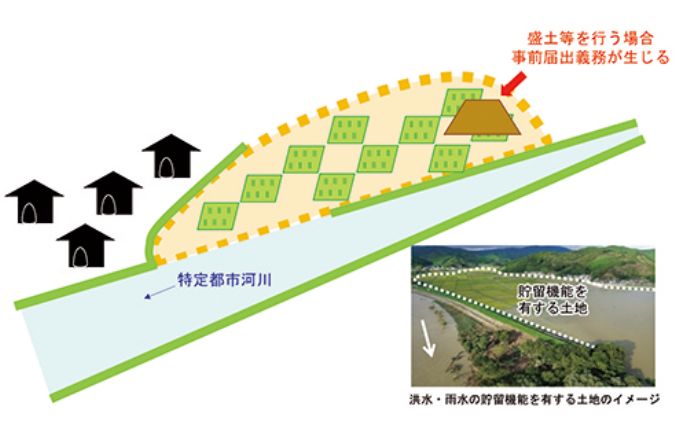

貯留機能保全区域の指定

一時的に洪水・雨水を貯めることで浸水拡大を抑制する効用がある区域を貯留機能保全区域として指定することで、その区域で盛土などを行う場合に事前届出が義務付けられます。こうした方法で貯留機能を阻害する行為を抑制しています。

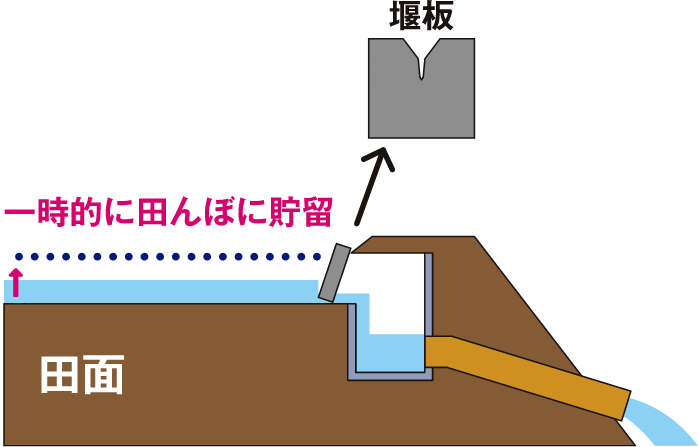

田んぼダムの整備

田んぼダムの例(行田市)

「田んぼダム」とは、水田の貯水機能を強化して、豪雨による洪水被害を軽減する仕組みです。

2被害対象を減少させるための対策

浸水被害防止区域の指定

洪水時に建物の損壊・浸水により危険が生じるおそれのある区域を、建物の開発などを制限すべき区域として指定することで、危険な区域に入る住民、建物を制限することを促進します。

水災害の危険性の高い地域の

①居住を避ける ②居住する場合にも命を守る ③移転を促す

調べる

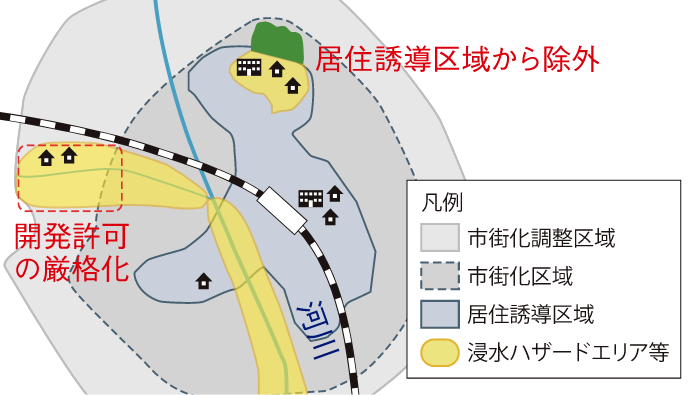

居住誘導区域、防災指針の検討

適切な防災まちづくりを推進するため、災害ハザードエリア等も考慮した居住誘導区域を立地適正化計画で設定していきます。

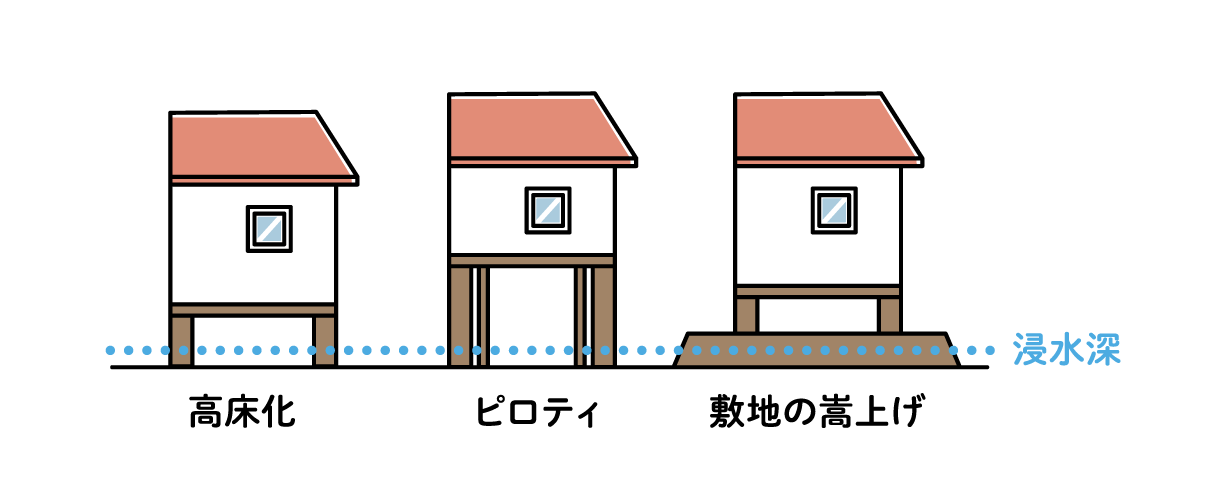

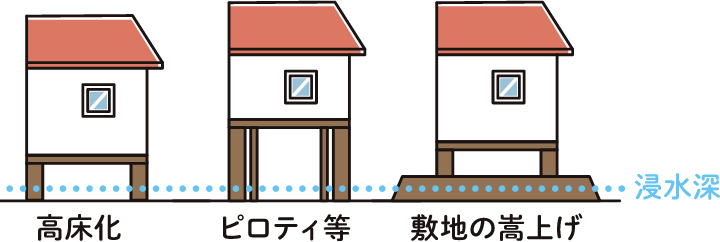

住宅等の防災改修(嵩上げ、ピロティ化)

危険が生じるおそれのある区域における住宅・建物の構造規制を行い、構造制限に適合させる改修費用の支援を実施しています。

浸水対策(耐水化・止水壁など)

浸水防止壁の設置(市川市)

都市機能・経済活動が機能不全に陥るリスクを減らすため、止水板や耐水化などの浸水対策を実施しています。

3被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

迅速・円滑な避難のための情報発信

メディア、SNS等により災害情報を発信し、住民が災害時に自ら情報収集し、主体的に避難行動をとれるように支援を行っています。

水防災情報の発信強化(東京都)

要配慮者利用施設の避難確保計画・訓練

避難確保計画作成講習会の実施(野田市)

社会福祉施設や学校、医療機関などの要配慮者利用施設は、利用者の迅速・円滑な避難のために、避難確保計画の作成と避難訓練を実施しています。

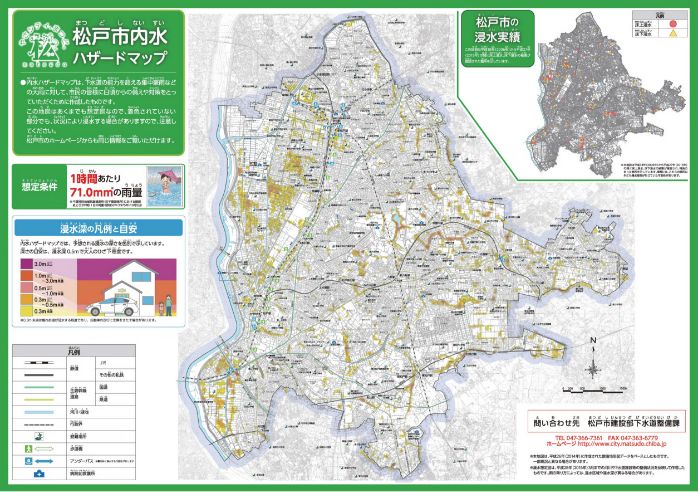

水害リスク情報の充実

内水ハザードマップの作成(松戸市)

浸水想定区域図及びハザードマップの作成・公表の対象を拡大し、リスク情報を提供していきます。

自治体職員のみなさまへ

住民や企業のみなさまへのサポートをお願いします!

江戸川、中川・綾瀬川流域の流域治水対策の取組を進めるうえで、住民や企業のみなさまがより流域治水対策に取り組みやすくなるよう支援制度の拡充、広報の充実など、関係行政が一体となったサポートにご協力をお願いいたします。

支援制度でサポート

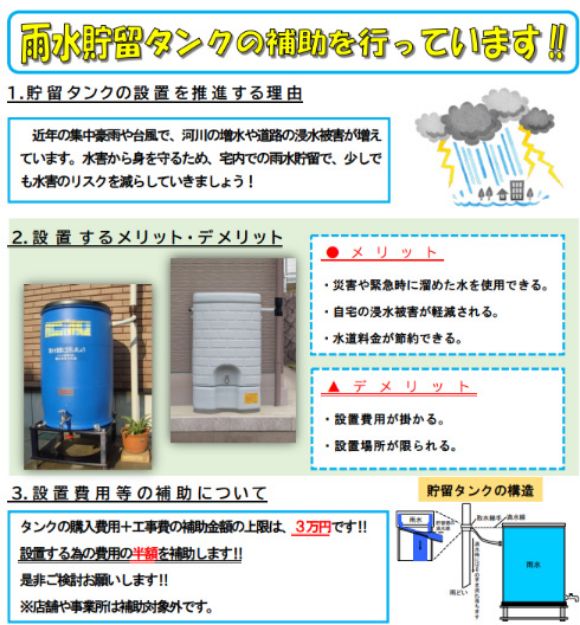

市独自の制度として、雨水貯留浸透施設の設置費用の補助の取組を実施しています。

雨水貯留浸透施設の設置費用の補助(上尾市)

情報提供でサポート

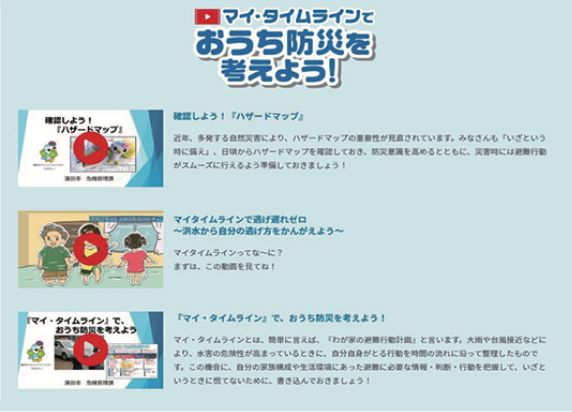

市HPや公式YouTube等でマイ・タイムラインの周知・啓発を市民のみなさま向けに実施しています。

公式YouTubeチャンネル(蓮田市)

住民・企業ができること

1氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

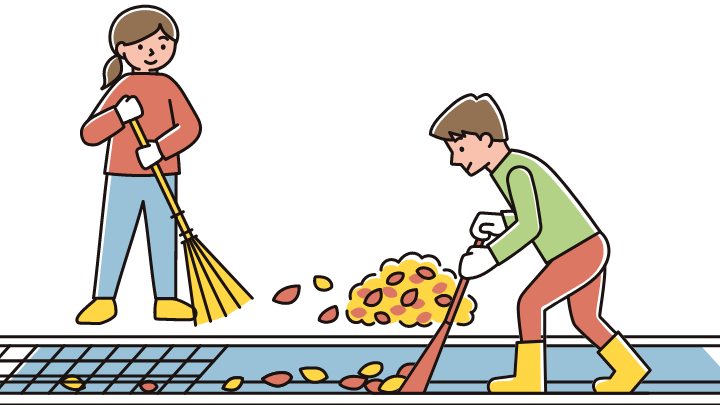

側溝の清掃

普段から側溝の清掃をしておくと、大雨のときに雨水を下水道などに排水させる機能を確保することができます。

お風呂や洗濯槽の水を流さずためておく

特に大雨のときは、川や下水道を流れる水を減らすことができます。

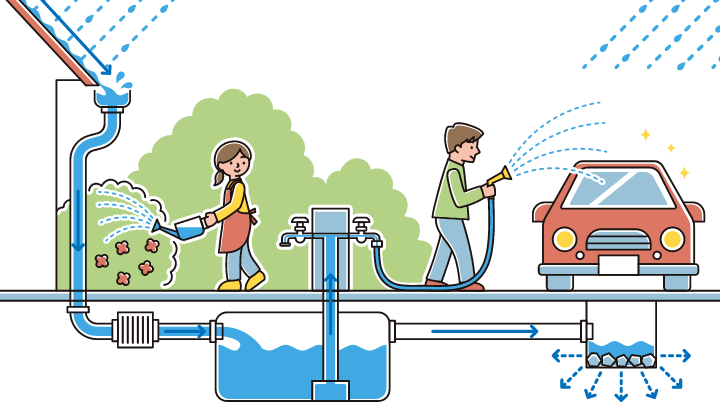

雨水をためて有効活用する

川や下水道を流れる水を減らすことができます。降った雨を住宅やマンション、会社などに「雨水タンク」を設置してためる場合、補助金の対象となる場合もあります。

2被害対象を減少させるための対策

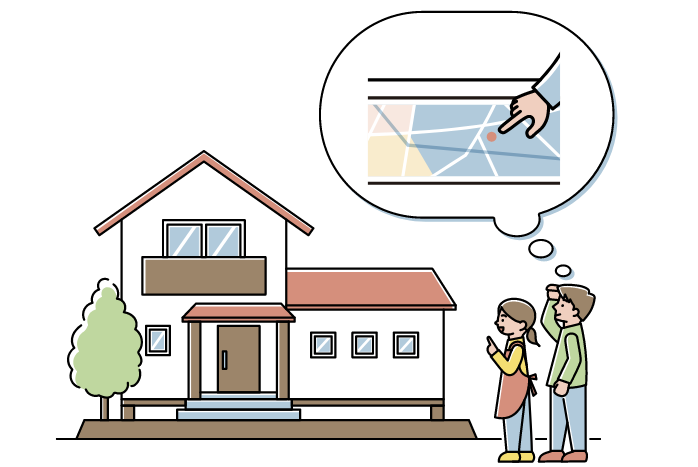

危険な場所に住まない選択

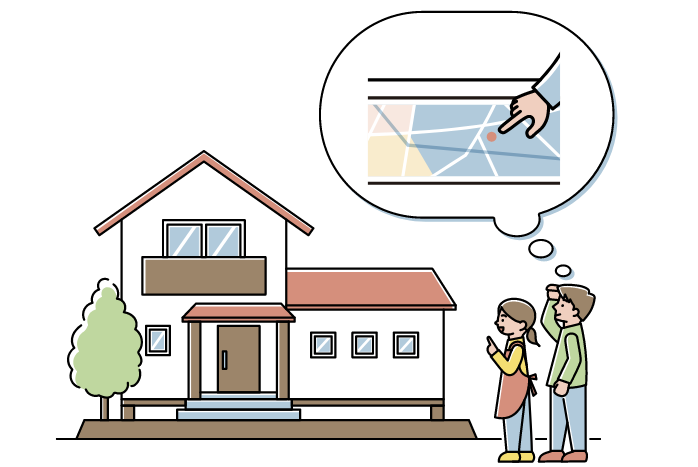

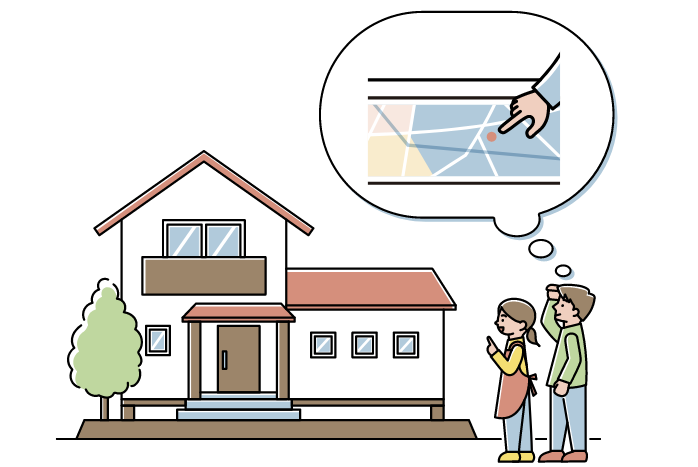

住宅の場所を選ぶ際に、ハザードマップや多段階の浸水想定図、リスクマップ(浸水頻度図)などを確認し、浸水リスクの高い場所に住まない選択も流域治水のひとつです。

土のうや水のうによる止水

水のうと板を使った簡易止水板による止水や、家庭にあるプランターとレジャーシートなどを使用しても家屋への浸水を防ぐことができます。

宅地・建物を浸水に強い構造にする

あらかじめ建物や施設を浸水に強い構造にしておくことで、家屋等への浸水を防ぐことができます。補助金の対象となる場合もあります。

3被害の軽減、早期復旧・復興のための対策

水害時に危険な場所や避難場所・避難ルートの確認

自治体から配布されているハザードマップで水害時に危険な場所や避難場所・避難ルートの確認を行い、事前にとるべき行動(マイ・タイムライン )を確認しておくことで、いざというときに慌てず迅速にご自身やご家族の安全を確保できます。

【 マイ・タイムラインとは? 】

災害が発生したときに、私たちがいつ、なにをすべきなのかを時系列で整理した、住民のみなさま一人ひとりのタイムライン(防災行動計画)のことです。

作成することで、自ら考え命を守る避難行動の一助となります。

①洪水時の基本的な行動を考える

- 今後の台風を調べ始める

- 避難するときに持っていくものを準備する

- 住んでいるところと上流の雨量を調べ始める

- 川の水位を調べ始める

- 避難しやすい服装に着替える

- 安全なところに移動を始める

- 避難完了

実際に自分なら何をするか考えてみよう!

②自分や家庭の状況をチェックする

- 車

- ペット

- 持病薬

- 避難に支援が必要な人

- 親戚など避難を受け入れてくれる場所

③実際にマイ・タイムラインを作ってみる

- 基本的な行動を理解して、家庭の状況チェックをし、基本的な行動以外の自分に必要な行動が分かったら、「マイ・タイムライン」を作ってみましょう。

関東地方整備局 Webでマイ・タイムライン

関東地方整備局 Webでマイ・タイムライン

様々なサイトでマイ・タイムラインの作成方法を確認することができます。

いざという時に備えて、自分だけのマイ・タイムラインを作ってみましょう!

【 BCP~企業における事業継続力強化の重要性~ 】

BCPとは?

BCPとは「事業継続計画(Business Continuity Planning)」のことで、災害など緊急事態が発生したとしても業務が継続できるよう事前に緊急時の対応を決めておく計画のことをいいます。

緊急時の事業継続や早期復旧方針について、平常時から事前に計画・準備しておくことが企業価値の維持・向上につながります!

どうやって作るの?何から着手すればいいの?

まずは自社の災害被害を想定し、以下の項目を検討、整理します。

- 災害後に活用できる資源に制限があると認識し、継続すべき重要業務を絞り込む

- 重要業務のそれぞれについて目標復旧時間を設定する

- 重要業務の継続に不可欠で、再調達や復旧に時間や手間がかかり、復旧の制約となりかねない重要な要素・資源を洗い出し、それらに重点的に対処する

BCP作成のハードルが高い時は?

まず、『事業継続力強化計画』(ジギョケイ)から作成する方法があります。事業継続力強化計画は策定した計画を国が認定する制度で認定されると税制優遇や金融支援などの支援が受けられます。

事業継続力強化計画の策定に対しての無料支援や補助制度もありますのでぜひ、活用をご検討下さい。

1. サイトから無料支援の申し込み

2. 専門家を派遣するマンツーマン支援に

より計画書の作成支援を受ける

支援制度